脑机融合技术正受到全球科技企业的广泛关注,这一领域在国内外都备受瞩目。它预示着科技与人类大脑互动的无限可能,然而,其中也蕴含着众多难题和未知数,这些都让人充满好奇。

脑机融合的兴起背景

脑机融合技术的崛起并非巧合。随着科技的飞速进步,人类对大脑的探究兴趣日益浓厚。国际上,各国都在积极寻求技术突破。比如我国工信部在2023年的未来产业创新任务中,就将脑机接口等四个领域列为关键。这反映出政府已经意识到脑机融合技术的重要性。不少国际科技公司也早已开始投入研究。这种来自不同领域的关注和支持,为脑机融合技术的进步提供了强大动力。种种迹象表明,脑机融合技术拥有巨大的潜力和广阔的发展空间,它将引领科技领域的重大变革。

在这种背景下,神经科学领域在多个领域取得了显著成就。分子细胞研究、软硬件技术的进步,为脑机接口的商业化应用奠定了基础。该技术已超越传统修复方法,为相关领域带来了深刻的变革。

迈向商业化进程

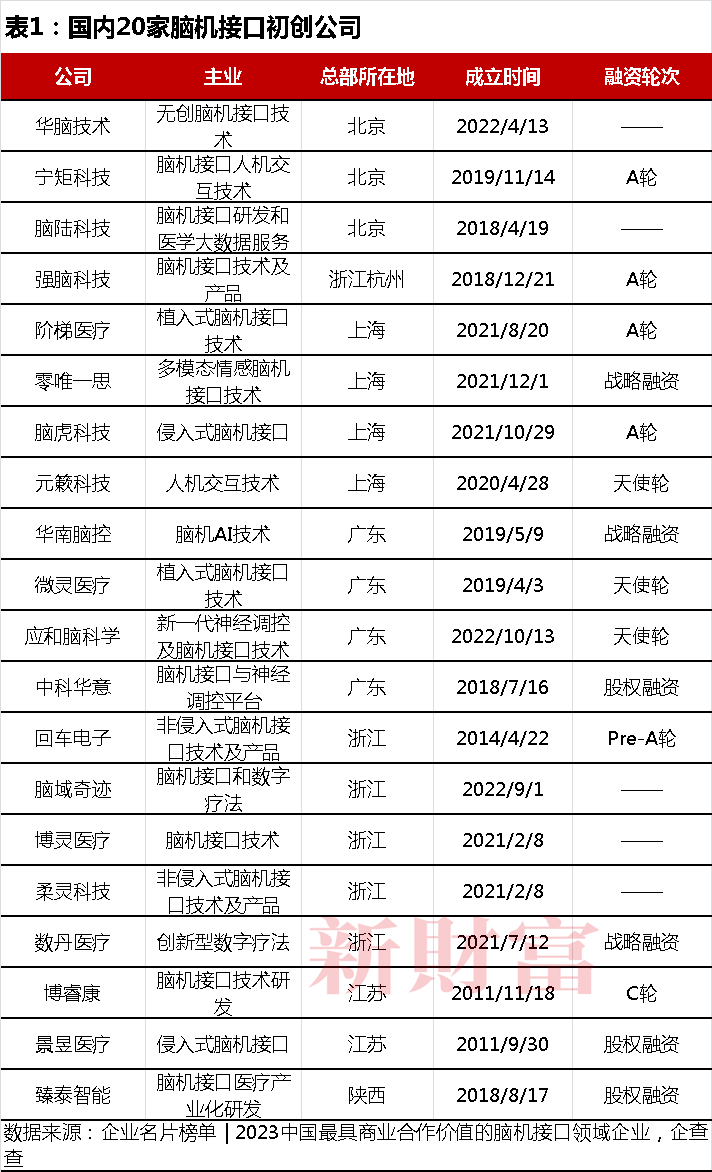

脑机融合技术迈向商业化进程漫长。从临床试验的初始阶段到产品正式上市,再到广泛的应用,都需经历漫长时光。然而,首次人体临床试验的启动,已被视为向商业化迈进的关键节点。诸如美国精密神经科学等国际脑机接口企业,计划在2023至2024年间申请人体试验。国内也有不少相关企业正忙于融资和技术研发,例如宁矩科技自2019年成立以来,已完成A轮融资,并掌握了侵入式技术。这些举措无疑为商业化道路奠定了基础。

然而,商业化过程遇到了不少难题。技术稳定性与安全性是关键挑战之一。毕竟,这项技术关乎大脑,任何失误都可能引发严重后果。此外,要让大众信任这项技术,还需漫长的时间去解决信任难题。

技术应用领域

脑机融合技术目前主要应用于医疗行业。每年全球新增约1200万卒中患者,其中约四成患者存在中度功能障碍。在这种背景下,脑机接口在医疗领域的需求极大。神经替代和神经调控相关的技术和产品最有潜力率先实现商业化,并带来收益。这将为众多患者带来康复的期望。

医疗行业之外,脑机融合技术有望拓展至更多新领域。例如,在智能居住和娱乐领域,它或许能产生深远影响。比如,通过脑机接口,或许能实现不用动手就能操控智能家居。然而,这些前景的实现,还需依赖技术的进一步成熟。

行业内部分初创公司发展

众多脑机接口新公司各具特色。以Neuralink为例,它采用侵入式技术,通过神经手术机器人将柔性电极植入大脑皮层,且植入后无法取出。还有零唯一思,这家公司于2021年12月1日由上海交通大学计算机科学与工程系的吕宝粮教授与米哈游共同创立,专注于情感脑机接口技术的研发和应用。这些公司的涌现,促进了脑机融合技术的多样化发展。

博睿康成立于2011年11月,历史悠久。其核心团队实力雄厚,成员包括清华神经工程实验室的研究人员和临床神经领域的医疗专家。创始人李远清教授在脑机AI领域深耕细作,积累了丰富的科研成果。由此可见,在脑机融合技术的发展中,不同类型的公司各自贡献了自己的力量。

高校产学研背景优势

值得关注的是,不少脑机接口新公司背后都有高校的产学研支持。以博睿康为例,其核心团队与高校保持着紧密的合作关系。高校拥有丰富的学术资源和强大的科研实力。这种产学研的结合模式,有助于推动创新研究的进展。

高校的研究成果能迅速应用于企业。例如,新颖的算法或神经科学领域的突破。产学研结合对人才培养大有裨益,持续为脑机融合技术的发展注入新活力。

政府布局与硬件创新

上海市政府等地方政府已着手大力推动脑机接口技术的布局。他们计划构建一个面向未来的健康产业集聚区,其中脑机接口技术被视为关键的发展方向。此举对当地脑机融合技术的发展起到了关键的引领和推动作用。同时,相关的硬件创新工作也在同步进行,例如类脑芯片等研发项目的推进。

硬件创新对脑机融合技术的发展具有促进作用。类脑芯片和智能假体等先进设备能提升脑机融合的效率和精确度。宏观政策与微观硬件创新并行,共同推动脑机融合技术持续进步。

大家对脑机融合技术在未来大规模商业推广的看法如何?不妨点个赞,转发一下这篇文章,期待在评论区看到大家的观点。